大量発生が起こりそうなとき

- ホーム

- 大量発生の原因

- 大量発生が起こりそうなとき

オニヒトデ対策の3つの柱(条件)

ひとたびオニヒトデが大量発生したときは、人の手でオニヒトデを取り除くこと、すなわち駆除が対処できる唯一の方法です。しかし、やみくもに駆除数を増やすことは単なる間引きにすぎず、広い範囲のサンゴ礁を守ることはできません。オニヒトデが食べるスピードは、サンゴ自体が成長・増殖するスピードよりずっと速いからです。また、過去の例をみれば大量発生は少なくとも数年間は続くので、駆除も継続して行う必要があります。これらをふまえると、限られた資金と人員でオニヒトデの大量発生からサンゴを守るためには、範囲を決めて繰り返し行う駆除が最も効果的だと言えます。

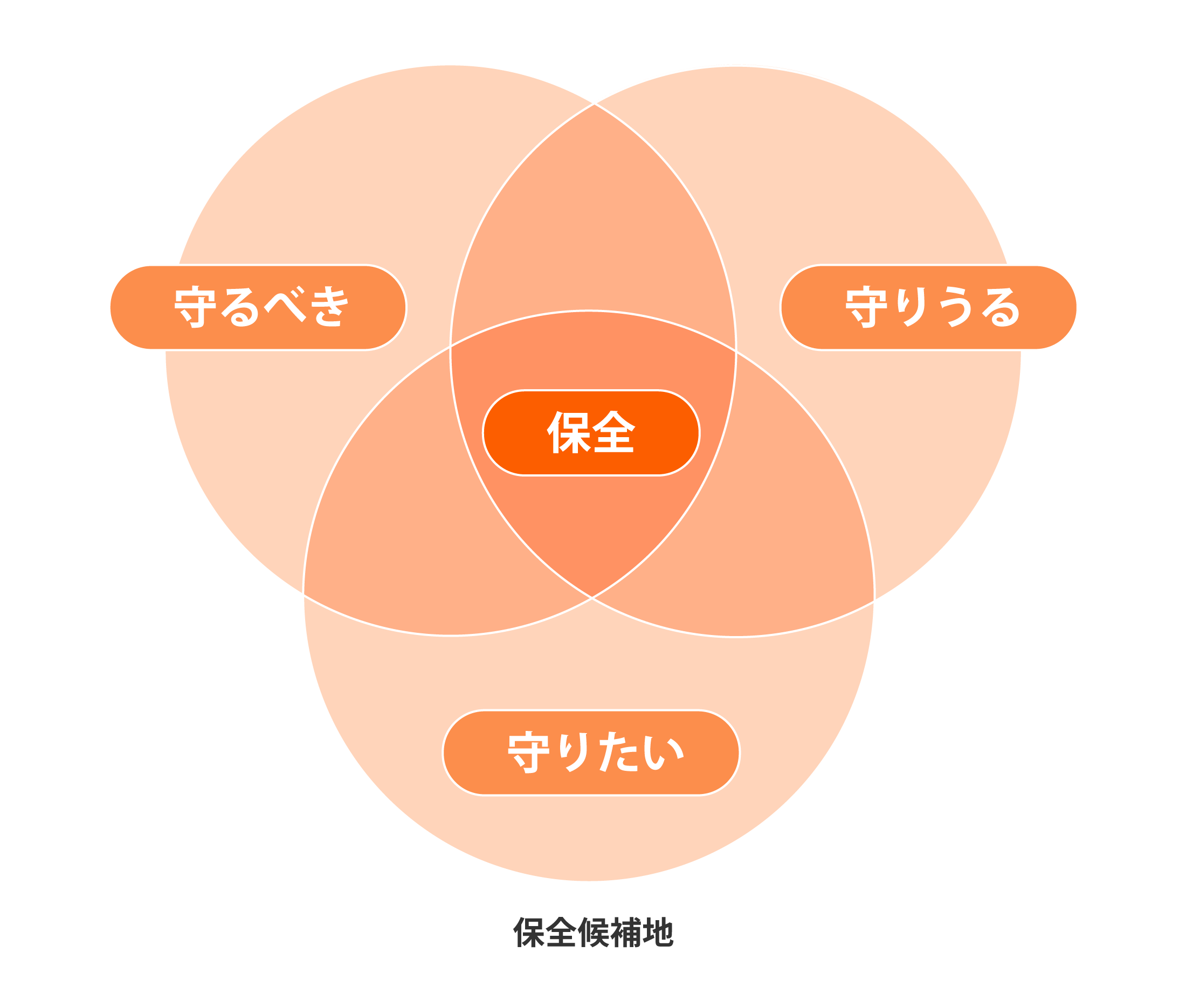

オニヒトデ対策において、サンゴを守る「保全区」を選定する際には、「守るべき」・「守りうる」・「守りたい」という3つの視点からの検討が重要です。

「守るべき」

オニヒトデ対策の目標は駆除することではなく、サンゴ群集を守ることです。そのため、保全区内のサンゴ群集の健全さが保たれることが第1の条件です。この「守るべき」には、漁業や観光業などの経済的な価値も検討に含めることもあります。

「守りうる」

天候の変化でシケやすい海域や、港から遠い海域では、オニヒトデの発生状況調査や駆除を計画的・継続的に行うことが難しいかもしれません。海況に影響する風や波、距離などはオニヒトデ対策の成否を左右する条件です。

「守りたい」

漁業、観光業、伝統行事など、サンゴ礁はさまざまな目的で利用されていて、利用する場所もちがっていることがあります。実際にオニヒトデ駆除を行う漁業者やダイビング業者にくわえて、地元でサンゴ礁にかかわっている関係者の要望もとりいれたうえで、どこを「守りたい」かという目標を共有することが保全区を設定する上では欠かせません。

上記3つの条件を満たす保全区の候補地を選定するためには、地元の関係者の間でよく話し合うことが重要です。

オニヒトデ対策会議

保全区域

保全区域とは、「守るべき」、「守りうる」および「守りたい」の3つの条件を満たす場所です。かつてオニヒトデが大量発生した際に、慶良間海域で5地点、宮古海域で7地点、八重山海域で7地点の計19地点が保全区域として承認されました。これらの地区で継続的なオニヒトデ駆除が実施されました。

恩納村では漁協が主体となってオニヒトデ駆除を実施しています。かけがえのない美しい海のサンゴを守ることを目標とし、オニヒトデの大発生を未然に防ぐことを目的として、恩納村、リゾートホテル、漁協が連携し、効率的なオニヒトデ対策に取り組んでいます。駆除したオニヒトデの数やサイズ、場所を記録したデータは、オニヒトデ大量発生の予測に役立てられています。

過去のオニヒトデ対策ではその具体的な対策について各地で話し合う場が設けられていました。特に、オニヒトデ駆除については地元行政と漁協、ダイビング事業者などの関係者が「守るべき」、「守れる」、「守りたい」場所を協議して決められていました。オニヒトデが少なくなっている現在では、その様な話し合いの場は少なくなっていますが、宮古島の美ら海連絡協議や八重山の石西礁湖自然再生協議会などのように、サンゴ礁の利用や保全について話し合う場が地域で立ち上がっています。オニヒトデ大量発生が予測された場合は、その様な既存の組織と情報を共有したり連携したりすると効率的です。また、既存の協議会等がない地域に関しては、各ダイビング事業者や漁業者と情報を共有してオニヒトデ大量発生に備えていくことが必要となってきます。石垣市ではサンゴ保全庁内連携チームが結成され、横断的な施策の提案や実施が図られており、同様な行政組織の連携が望まれています。